現車のタンク(古いストーツ製)に合うタンクキャップをストーツさんに相談して送ってもらった現行のストーツタンク用キャップ。

「たぶん合わないよ」という言葉通り、STDキャップ仕様の旧型タンクとはまったく合いませんでした。

しかし新たに探したり調べたりするよりも手元にあるものを改造した方が話が早いと判断。STDのカシメ構造のタンクキャップを無理矢理分解して・・・

両者を圧入して合体させました。

なんだかんだといろいろ手を入れて完成。ルックスも良いですが、試乗でGパンの膝を擦りそうになるぐらい攻めて楽しいスポーツになりました。

アメリカ製のピストンリングで時々起こるトラブルです。リングがピストンの溝の中で折れ、熱の逃げ道を失ったピストンの一部が熱変形を起こしました。

とりあえずはピストンを交換します。スポーツスター用のハイコンプピストンですが、シリンダヘッドが特殊なので・・・

いささか強引ですが、ヘッドの燃焼室形状に合わせてピストントップを加工します。

あまりスマートでは無いですが、壊れたピストンヘッドと同じような形になったのでこの仕様で使うことにします。ホンの少しだけ圧縮も上がりました。

オイルタンクを改造して上面にホースの取り出し口を2個作りました。

ブローバイガス対策の為の苦心の末のソリューション?です。ブローバイガスとは混合気や燃焼ガスの一部がピストンとシリンダーの間をすり抜けてクランクケースに入って来てしまうものですが、走行中のクランクケースの内部はオイルの飛沫で満たされているので、そのままガスを放出するとオイルも一緒に出てきてしまいます。

通常はそうならないように迷路や別室を設けるなどの工夫がされている「ブリーザーシステム」を通るので、少量の「霧」程度のオイルしか排出されずにそのままエアクリーナーボックスへ導かれて再吸入させられます。

しかしレース用のピストンや社外のピストンへの交換ではガスの量が増えてしまう事があり、このスポーツスターの場合はブリーザーの位置などの問題もあってオイルを吹いてしまうというトラブルに悩まされました。尤もそうなる状況は限定的で、時間あたりの量が増える高回転で相応の連続運転時に限られ、例えば筑波サーキットの裏ストレートでは大丈夫でも富士スピードウェイのホームストレートではダメという具合です。

その対策として根本的な解決方法が見つからなかった為、ブリーザーから出てきたオイルとガスを一旦ドライサンプのオイルタンクに導き、そこでオイルだけをタンクへ戻してガスのみを排出させる2重ブリーザーシステム?へと改造しました。

この対策は功を奏し、その後オイルを吹く事は無くなりました。

ブローバイガスの増加とオイル消費の問題についてはホンダXR600R用のHRC製レース用キットのマニュアルの中にも対策についての説明があります。

その方法はいたってシンプルで、図中のA、Bの内径の違う2つのオリフィス(通路)の位置を入れ替えするだけです。

ドライサンプのこのエンジンのノーマル状態では、エンジン内部の潤滑系統へのオリフィス(A)の内径が大きく、外部のオイルタンクへのオリフィス(B)の内径が小さいですが、キット使用時はこれを入れ替えて潤滑系統へのオイルを減らし、オイルタンクへ送る量を増やす仕様に変更します。

ピストン、シリンダーの変更によりブローバイガスが増える為、それとともに流出するオイルの量を減らす事が目的です。

エンジン出力を上げる為のレースキットで潤滑油送量を減らす事は「?」に感じますが、オイルポンプの吐出量はアイドリングなどの低回転で十分な油圧が得られるように設定されている為に高回転時には逆に油圧が高くなり過ぎてしまいます。

そこで通常はある回転以上になるとリリーブバルブが開いて油圧を逃がしながら適切な範囲に調整しています。

キット使用時は高回転域での常用を想定しているので常時十分に油圧が確保出来るため、クランクなどで撒き散らすオイルの量を減らしてブローバイ対策しています。

ワイドリムが手に入ったので、ブキャナン(スポークメーカー)よりスポークを取り寄せて組み立てました。17インチ&ワイドホイール化でハイグリップタイヤを履けるようにします。

アクスルを締めあげ、仮想装着状態を作ってダイヤルゲージにてクリアランスを測りながらホイールベアリングのシム調整をしています。10年ぐらい前までは、車のホイールベアリングと同じくテーパーローラーベアリングが使われていて、こんな面倒な組み立て寸法調整する必要がありました。

今は普通のベアリングになったのでこんな作業は必要ありません。

リアホイールはかなりワイドになるので、チェーンラインの変更が必要です。チェーンがタイヤと干渉しない寸法を設定します。

簡単な図面を引いてから旋盤にて単品制作します。

単品制作なので、ハブ、アダプター、スプロケットの現物同士が軽く抵抗を感じながら嵌める程度に作れました。

スプロケットのセンターがズレ難い仕様です。

ついでに、リムもチューブレス仕様に加工しました。

加工と言ってもスポークの穴をコーキングで埋めて、チューブレス仕様のバルブを付けるだけです。

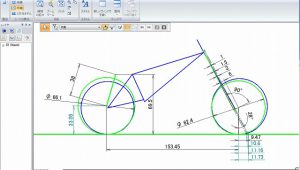

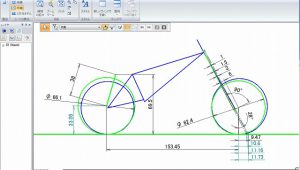

ホイールサイズの変更やリヤサスの変更によって車体のディメンションが変わるので、どの程度の変化があるかのシミュレーションをしました。

スポーツスターはトレール量の変化に敏感なので、なるべくネガが出ない寸法を探っておきます。

今回の車体に丁度良いオフセット量のトリプルツリーをサンダンスさんが作っていたのでこれを利用する事にしました。

Page 1 of 8 1 2 3 4 ... 8 »