オートバイのトラブルの中でもあまり起こって欲しくない部類ですね。エンジンがフレームの一部を兼ねている車両の場合、事故や転倒などの想定外のダメージが加わった時に(それ以外でも起こりますが)連結部に力が掛かって思わぬ損傷が出る場合があります。

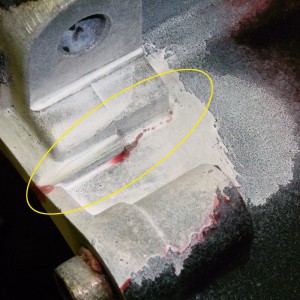

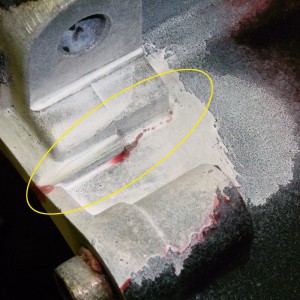

写真の矢印の部分から内部のミッションオイルの滲みがありました。車載状態では目視でクラックの有無は確認できなかったのですが、とりあえずの処置として液体パッキンで応急処置してあります。

車体から降ろしたミッションケースを分解し、原因と思われる部分の塗装を剥がしてアルミの地肌を出します。

ダイキャストの肌が粗くて細かいクラックが解りにくいので、探傷剤を塗布します。

こんな感じでクラックが浮かび上がってきました。

反対側も矢印の部分に隠れたクラックがありました。

端面の合わせ面にまで達してしまっていますね。修理するには嫌な場所です。

裏側もご覧の通りかなり長いクラックです。

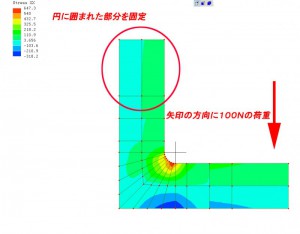

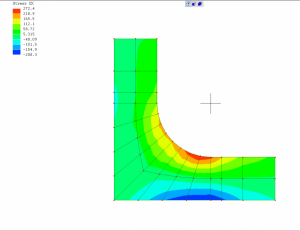

しかし・・・これらのクラックはミッションと車体を結合するブラケットの回りに集中してますが、ブラケット基部はいかにもクラックの入り易い形状、言い換えると応力集中が起きやすい角部を持つ形状になっています。

この部分がもっと滑らかなつながりになっていたら・・・力が分散されてクラックは発生しなかったかもしれません。

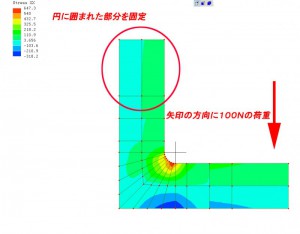

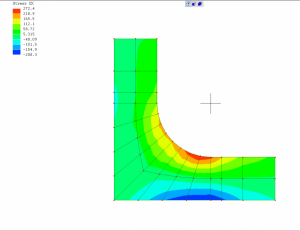

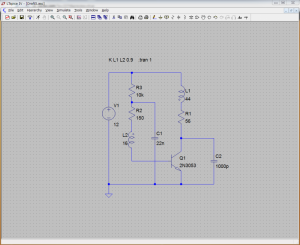

力の集中具合を確認できる簡単なモデルをつくってみました。

上方の固定部はフレームとの接合部でミッションケースに100Nの力が掛かったという想定です。角がキツイ上のケースでは応力集中で約6.5倍の647.3Nの力が掛かっているのに対し、下のアールを付けたものでは、272.4Nと4割程度に減少しています。

まあ、こんなことは誰でも想像できると思うのですが、スペース的な問題は無いのにも関わらずなぜこんな危ない形状をしているのかを考えてみると、恐らく最初のミッションケースの設計後にフレームが進化?したためエンジンマウントのレイアウトが変ってしまい、エンジンのブラケットに掛かる力の大きさや向きなどが変化してしまった・・・と言うところかもしれません。海外でも同様のトラブルが起こっているようなので、この車両だけのレアケースでもないようです。

修理方法はアルゴン溶接になりますが、溶接することによっても溶融部と母材との境界にクラックが起こりやすいので、クラックの中に染み込んでいるオイル分を徹底的に除去しつつ母材の溶け込みなどを考えながらリューターで下加工を施します。溶接修理はこの下準備が作業の大半を占める場合が多いです。

アルミを盛り上げました。この後、境目に応力が集中しないようにリューターで仕上げます。合わせ面の処理はオイル漏れが起きないように手作業で平面を出さなくてはいけないので結構時間がかかります。

溶接部にシーラントを塗り、黒塗装で仕上げです。オリジナルは古いカメラのような縮み塗装ですが目立たないところなので・・・。で、ミッションケースのブラケットは、両側からフレームのブラケットと共にボルトで締結されますが、その時に少なからずミッションブラケットを内側へ倒す力が働いてしまう構造なので、ボルトの締結力でケースに不要な応力を発生させない為にカラーを作成して入れる事にしました。相手が鋳物で面が出てない為、最後は手加工で軽く圧入する程度のクリアランスに仕上げて完成です。

かつてのカワサキのフラッグシップZX-12R。過激なモンスターという印象ですが、性能だけでなく耐久性も高いバイクです。

このガンメタの初期型は、15年前に新車で販売してから昨年で走行距離が14万キロを超えました。

(初期型の特徴でもあるおちょぼ口のエアインテークはカッコ悪いという事で、早くにカットしてしまいました)

オーナーの走り方としては穏やかな方では無いですが、全体のトラブルの少なさはそれまでのモデルであるZZR1100系に比べて相当に向上しているという印象を受けます。

今回、車検で入院となったのですが、さすがに少々エンジンからのノイズが気になるようになってきたので、過去にたった一度!しか調整していなかったタペット調整をする事になりました。

前回の調整から間が空いてしまった訳は・・・ここ7~8年ぐらいは音の変化も少なく常に快調、そして年に何回もオイル交換や毎度の車検で現車に触れているのでオーナー同様慣れでマヒしていたようです。それでついつい間隔が空いてしまったという感じです。

エンジンの中はとても綺麗でした。走行距離は多いですが、オイル交換をオイルがあまり汚れないうちに定期的にやり続けてきたという事が大きな要因でしょう。

自分の経験からですが、Gpz900Rや派生エンジンを積んだZZR1100、1200などはカムシャフトやロッカーアーム、バルブなどのいわゆる動弁系の耐久性が高いとは言えないという印象をもっています。これまでに何十個のカムシャフトやロッカーアームを交換してきたかわかりません。

加工精度の問題なのか、糸のように細いバルブシートに組み合わされたバルブはフェース面の摩耗、磨滅も多く、これらによって少なくなったタペットクリアランスを広げて基準に合わせると、今度はバルブの傘がオチョコになってしまうなんていう場合もあり、走行5万キロぐらいで腰上のオーバーホールをした時点で結構な部品交換が必要な場合が多いのです。しかし今回、約10万キロぶりに測定した12Rのタペットクリアランスは、若干の規定外が3か所しかありませんでした。

規定ギリギリを含めてたった4か所のシム調整だけだったのがちょっと驚異的です。これではおそらくバルブフェースの減りもかなり少ないだろうと思います。

上の写真でも良く解りますが、バルブタペットの一個一個にオイルのプールが設けてあり、この時点でもオイルがたっぷり溜まっています。ニンジャ系のロッカーアームタイプに比べると潤滑については機構的に有利な上にさらにカム山やタペットの潤滑に気を使って設計されている感じですね。

この通り、カム山もジャーナルもホルダーも摩擦が起きるところ全てが綺麗です。これまでは10万キロノントラブルで耐久性が高いという評価が一般的でしたが、この車両はこのまま20万キロでも問題なさそうな感じがします。

しかし今回はカムチェーンやテンショナー類は交換することにしました。このカムチェーンなども使えない事は無いですが、伸びたチェーンは騒音の元になる事や、クランクやカムシャフトのスプロケットの歯を傷める事にもなるからです。タペットクリアランスが正常なのにノイズが多い場合はカムチェーン回りからの音が原因の場合が多く、あまりに伸びたカムチェーンはカムスプロケット上でアソビが出てしまうので、その場合はいくら強力にテンショナーを張っても異音は消えません。今回の場合はオートカムチェーンテンショナーがちょっと役目をさぼっていた事もあり、一通りの作業後のエンジン回りの音は見違えるほど静かになりました。

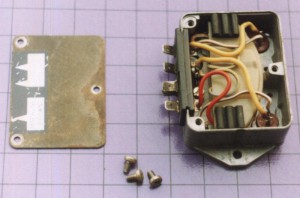

よく壊れると言われるドカティのべベル系ラウンドケースのレギュレーターレクチファイアーです。

壊れるのは単に古いからなのか構造的なものかは良く解りませんが、自分のバイクも以前ツーリング先で壊れて立ち往生しました。その時はカーショップで適当なバッテリーを買って取り付け、帰路の高速道路を同行のバイクに前後サンドイッチしてもらいながら無灯火で帰った思い出があります。場所は山梨だか長野だかは忘れましたが、無事に帰りつけるかどうかのなかなかスリリングなツーリングになりました。(昔の事なので時効ですかね)

今回のトラブルはそれほど極端ではなく、充電能力が無くはないが相当に落ちてしまっている状態でした。

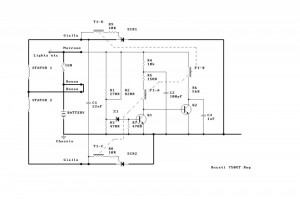

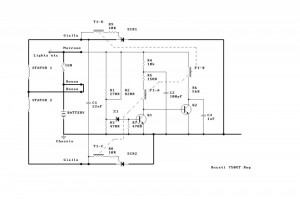

そこで今一度構造的なものを調べていたらウェブ上でいくつかの情報を得る事が出来、こちらのホームページでは回路図が載っていました。

Ref. Malcolm’s Regulator Notes

これがその回路図です。自分が見たわけではないので概略図か精細図かわかりませんが、エポキシで固められた基盤を壊して調べたという事です。

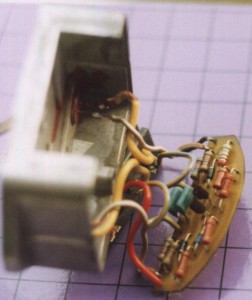

カバーを外したところですが、中の赤いケースの中に基盤がエポキシで固められているので、分解は相当根気よくやらならいと難しいでしょう。

自分の時は、そのまま捨ててしまいました。

今回は先の通り、ウエブ上で回路図が見つかったので現物を前にして眺めてみましたが、レクチファイア(整流器)の機能はあるはずなのに普通は数個あるはずのダイオードが見当たりません。

この回路を書いた人の説明では、発振回路とサイリスタ―の組み合わせで整流するタイプのレクチファイアだという事で、半導体が高価だった昔はよくあったスタイルらしいのですが、、、

ref. moto morini club nederland

ref. moto morini club nederland

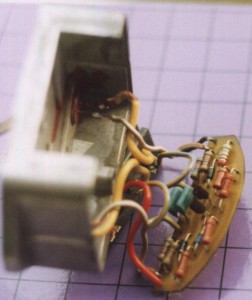

上の写真はモトモリーニクラブのホームページに載っているものですが、ラウンドケースのレギュレーターとよく似ています。

また、このタイプは基板を樹脂で固めていないらしく、中の構造がそのまま見えてしまうようです。

ref. moto morini club nederland

こちらは手書きの回路図が載っていました。しかも素子の特性などや発振の周波数まで書き込まれていてより実体に迫る感じです。

ただ、ラウンドケース用と違ってダイオードが2個実装されているのと、コイルが3本線ではなく2本線から成っている、などの違いも見られます。

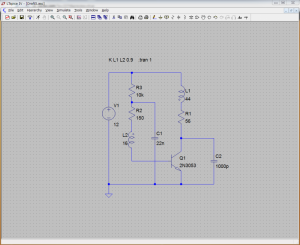

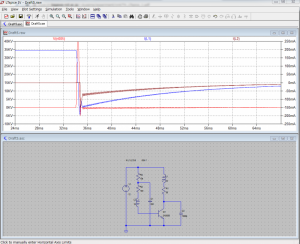

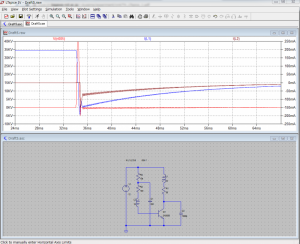

ホントに発振してるの?という好奇心から上記図面から発振器の部分を抜き出して回路シミュレーターのLTspice上で再現してみました。

上記の構成でバッテリー電圧をかけて1秒間走らせてみたグラフからの抜粋です。赤がコレクタに掛かる電圧、他の二つはそれぞれのコイルを流れる電流です。

確かに発振しています。しかも想像よりも高い電圧でオドロキました。実際は全波整流された直流が流れているはずなので、発振状態も異なるでしょう。

回路中のコイル(トランス)はサイリスタのゲート付近のコイルとも繋がっていて、この波でサイリスタを制御するというシステムというのがなんとなくわかりました。

また、一定の電圧に達するとこの波も消えてしまう事でレギュレーターの機能の一部にもなっています。

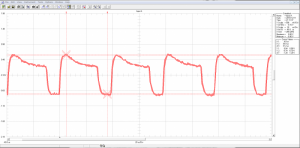

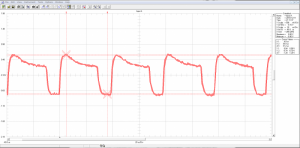

半分壊れている?レギュレーターですが直流の12vの電圧をかけて実際はどんな波形なのかを見てみました。上記のテスト回路と同じ所では測れないので、適当な端子にスコープを繋いでみました。

測定した波形がこれです。半分壊れている?ので正常なのかどうなのかわからないですが、とりあえずは発振しているのが確認できました。周波数は手書き回路上のメモとほぼ同じですが、電圧は全然違いますね。

とにかく、現在のダイオードブリッジとツェナーで構成されたシンプルで確実性の高そうなシステムと比べると、この古いイタリア製は複雑で微妙なバランスで成り立っているような印象を受けました。実際、回路テスター上でもコンデンサの容量などがちょっと変わるだけで全く発振してくれなくなったりします。

オリジナルでのパーツ構成というのも捨てがたいものですが、やはり電気ものは新しいのが良いです。快適な走行あってのラウンドケースなので、効率や信頼性重視という事で国産の適当なものへの代替が無難なのでしょう。

Page 7 of 51 «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 51 »